現在16,000アイテムの品揃え!【5,500円以上送料無料】【お見積り無料】お電話・FAXのご注文も承ります

現在16,000アイテムの品揃え!【5,500円以上送料無料】【お見積り無料】お電話・FAXのご注文も承ります

電動ろくろを使用した、ぐい呑み作品の、削り工程をご紹介します。

ぐい呑みに限らず、電動ろくろで同じ形の作品を削る時は、湿台(シッタ)を使うと便利です。

シッタには、素焼きしたものなど、いくつか種類がありますが、今回は生土を使いました。

※白土の作品に赤土のシッタを使うと、作品を汚してしまいますので、生土のシッタには、作品と同じ土(共土)を使うと良いです。

1. ろくろの中心に粘土を据え置く

1. ろくろの中心に粘土を据え置く 2. よく叩き、しっかり締める

2. よく叩き、しっかり締める 3. 土ころしをする

3. 土ころしをする 4. てっぺんを平らにする

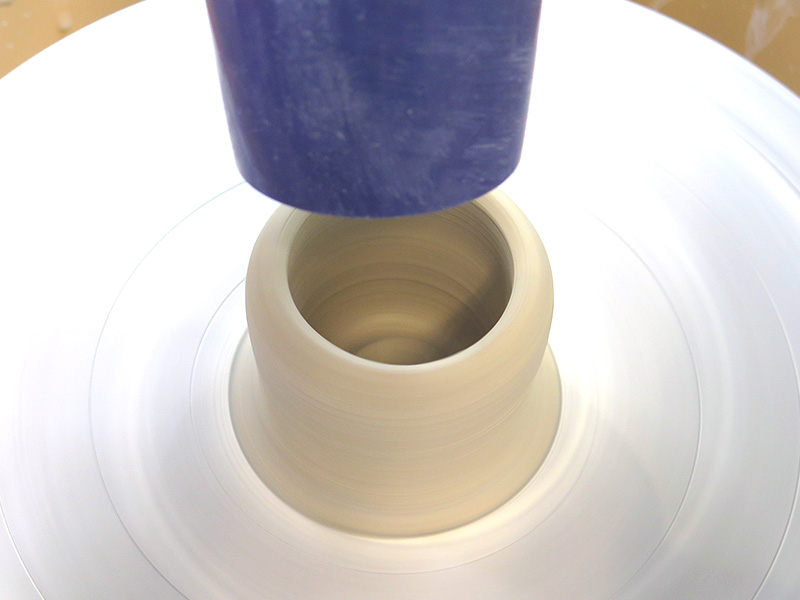

4. てっぺんを平らにする 5. 親指で穴をあけ、広げる

5. 親指で穴をあけ、広げる 6. 高さをつける

6. 高さをつける 7. 削り作品の寸法に合わせる

7. 削り作品の寸法に合わせる 8. 縁を曲面に仕上げる

8. 縁を曲面に仕上げる 9. ドライヤーで乾かしてもOK

9. ドライヤーで乾かしてもOK 1. シッタの縁を削って調整する

1. シッタの縁を削って調整する 2. シッタを適度に湿らせる

2. シッタを適度に湿らせる 3. 作品の深さを測る

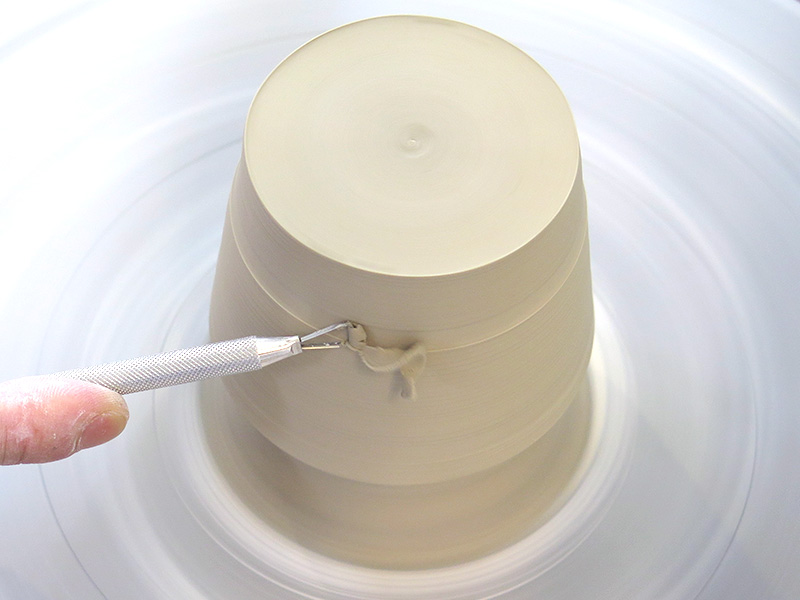

3. 作品の深さを測る 4. 底の位置をマーキングする

4. 底の位置をマーキングする 5. 削る分量に印をつける

5. 削る分量に印をつける 6. 作品の厚みを測る

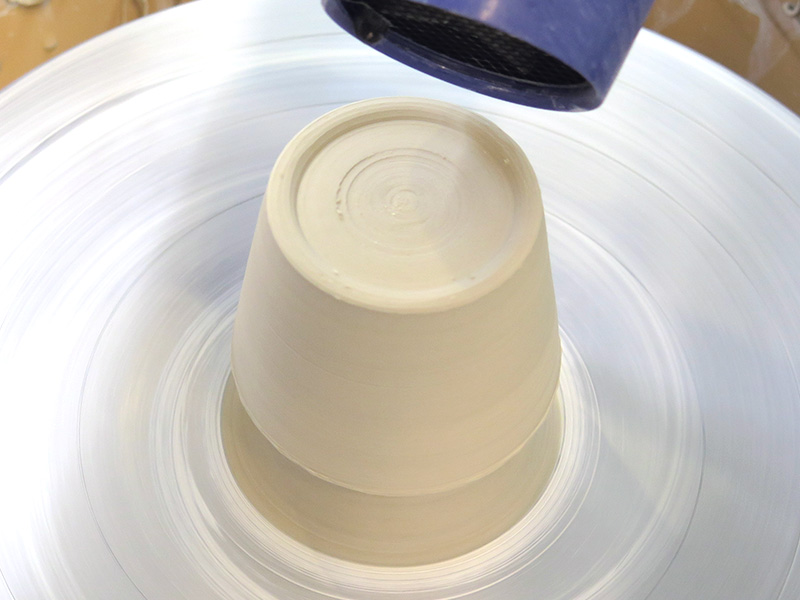

6. 作品の厚みを測る 7. シッタに作品をかぶせる

7. シッタに作品をかぶせる 8. 中心を確認する

8. 中心を確認する 9. こぶしで軽く叩いて固定する

9. こぶしで軽く叩いて固定する 1. 中央に指穴をあける

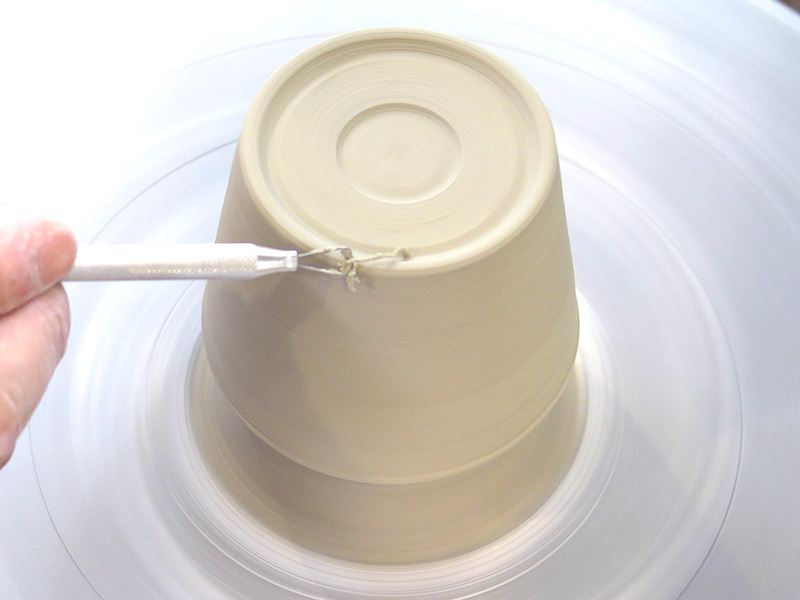

1. 中央に指穴をあける 2. 底面を削る

2. 底面を削る 3. 底面を平らにする

3. 底面を平らにする 4. 側面を削る

4. 側面を削る 5. 側面を平らにする

5. 側面を平らにする 6. 高台内を削る

6. 高台内を削る 7. ドライヤーを使ってもOK

7. ドライヤーを使ってもOK 8. 蛇の目高台を削る

8. 蛇の目高台を削る 9. 高台畳付きを仕上げる

9. 高台畳付きを仕上げる 10. スポンジで整える

10. スポンジで整える 11. 作品をシッタから外す

11. 作品をシッタから外す 12. 削りの完成

12. 削りの完成ご紹介の技法には、この商品をお使いください。

電動ろくろ RK-3D型 ドベ受け付

電動ろくろ RK-3D型 ドベ受け付 特練り(とくねり)・白土 10kg

特練り(とくねり)・白土 10kg 特練り(とくねり)・半磁器土 10kg

特練り(とくねり)・半磁器土 10kg 平線アルミべらセット(7本組)

平線アルミべらセット(7本組)

白土の作品に赤土のシッタを使うと、作品を汚してしまいますので、 生土のシッタには、作品と同じ土(共土)を使うと良いです。

同様の理由から、磁器土や半磁器土などの真っ白な粘土も、汚れが目立ちますので、共土(ともつち)をお使いください。

生土のシッタは、湿った状態でないと使用できません。(乾燥すると、素地と密着しないため)

保管する場合は、ビニール袋に入れて、湿気を保ったまま保管します。

カビが生えることもありますので、長期の保管には向きません。

シッタを素焼きして使用する場合もあります。保管が効くので便利ですが、使う時にひと手間かかります。

素焼きのシッタは、バケツに水を張って浸しておき、十分に水を含ませてから使用します。

また、使用する時には、口縁部に削り作品と同じ土(共土)を巻きつけて、形・固さを整えてから使用します。

「せんべい」を使用した、簡易型の削り方があります。(詳細はこちら。)