現在16,000アイテムの品揃え!【5,500円以上送料無料】【お見積り無料】お電話・FAXのご注文も承ります

現在16,000アイテムの品揃え!【5,500円以上送料無料】【お見積り無料】お電話・FAXのご注文も承ります

陶芸では、ひとつの作品に複数の釉薬を掛けることがあります。

色合いの違いによるコントラストを楽しめます。

また、性質や発色の異なる釉薬を掛け分けしたり、重ね掛けをすると、

釉薬同士が混ざり合い、思いもよらない発色をすることもあります。

重なり合った部分は、単独では出せない趣のある表情の釉調になります。

(1)素焼き作品の表面を拭く

(1)素焼き作品の表面を拭く (2)シッタの上に作品を置く

(2)シッタの上に作品を置く (3)高台に釉抜き剤を塗る

(3)高台に釉抜き剤を塗る (1)内側に釉薬を注ぐ

(1)内側に釉薬を注ぐ (2)計量カップを使ってもOK

(2)計量カップを使ってもOK (3)釉薬を流し出す

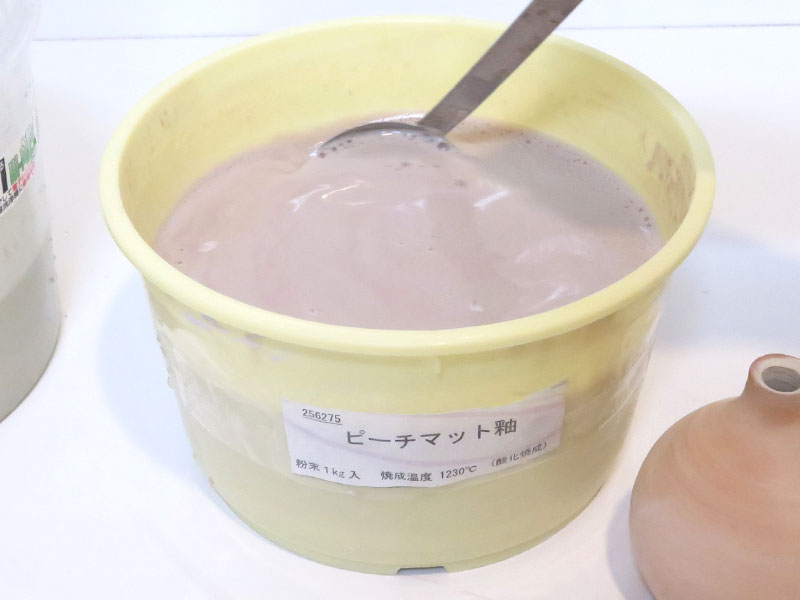

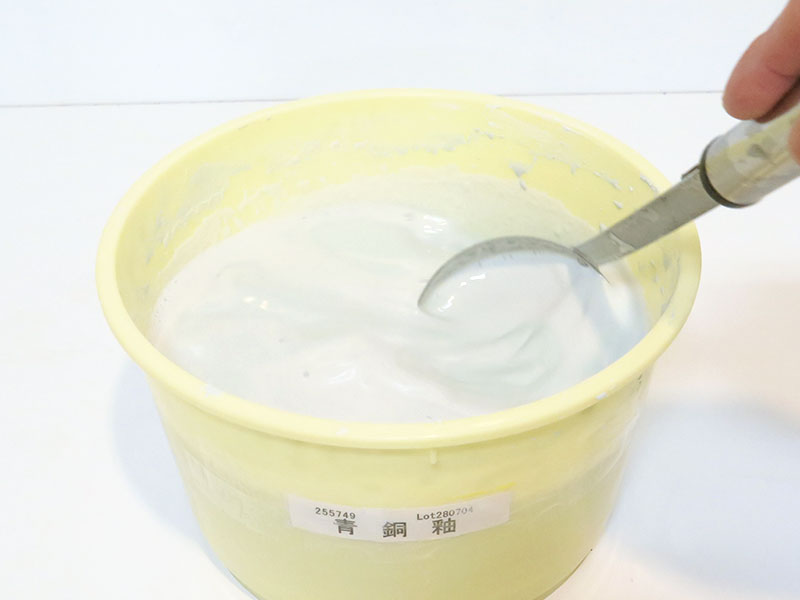

(3)釉薬を流し出す (1)釉薬をよく攪拌する

(1)釉薬をよく攪拌する (2)作品の下半分を釉薬に浸す

(2)作品の下半分を釉薬に浸す (3)下半分の釉掛け完了

(3)下半分の釉掛け完了 (1)釉薬をよく攪拌する

(1)釉薬をよく攪拌する (2)作品の上半分を釉薬に浸す

(2)作品の上半分を釉薬に浸す (3)上半分の釉掛け完了

(3)上半分の釉掛け完了ご紹介の技法には、この商品をお使いください。

電動ろくろ RK-3D型 ドベ受け付

電動ろくろ RK-3D型 ドベ受け付 特練り(とくねり)・白土 10kg

特練り(とくねり)・白土 10kg 特練り(とくねり)・半磁器土 10kg

特練り(とくねり)・半磁器土 10kg

ひとつの作品に複数の釉薬を掛けることがあります。

主な掛け方として、「掛け分け」と「重ね掛け」の2種類があります。

ひとつの作品を2か所に分けて、片方に1種類目の釉薬を、もう片方に別の釉薬を掛けます。

ツートーンカラーの作品にする場合に行います。

2種類の釉薬を重ならないようにする場合と、部分的に重ねる場合があります。

重なった部分は、1種類の釉薬では出せない、おもしろい釉調になることもあります。

掛け分けの例として、伝統的な「朝鮮唐津」があります。

鉄釉の黒地に、藁灰釉の白が美しく流れた作品です。

ひとつの作品に、1種類目の釉薬を総掛けし、その上からもう1種類の釉薬を上掛けします。

上掛けした釉薬は、単体では出せない、思いもよらない複雑な釉調になることがあります。

釉薬が厚掛けとなりますので、釉流れに注意しながら、釉掛けをしてください。

ひしゃくを使った重ね掛けの例として、益子焼があります。

人間国宝の濱田庄司氏の、ダイナミックな鉄釉のひしゃく掛け模様が秀逸です。