現在16,000アイテムの品揃え!【5,500円以上送料無料】【お見積り無料】お電話・FAXのご注文も承ります

現在16,000アイテムの品揃え!【5,500円以上送料無料】【お見積り無料】お電話・FAXのご注文も承ります

当店で大人気の陶芸下絵の具 ワンストローク を使用した、絵付け・釉掛けの流れをご紹介します。

(1)ワンストロークを絞り出す

(1)ワンストロークを絞り出す (2)筆でよく混ぜ、なじませる

(2)筆でよく混ぜ、なじませる (3)適宜、水分を加える

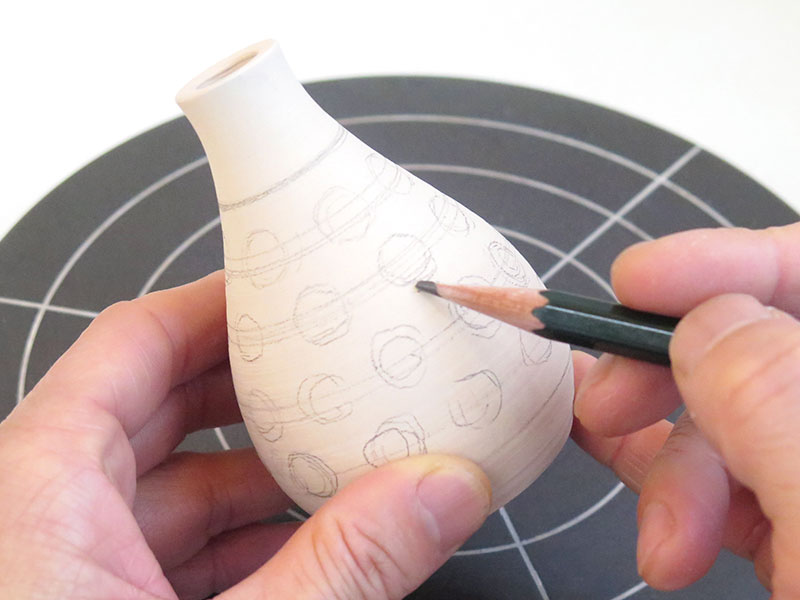

(3)適宜、水分を加える (1)鉛筆で下描きする

(1)鉛筆で下描きする (2)1色目を塗る

(2)1色目を塗る (3)2色目を塗る

(3)2色目を塗る (4)下描きを補う

(4)下描きを補う (5)白色でドットを塗る

(5)白色でドットを塗る (6)緑色でドットを塗る

(6)緑色でドットを塗る (1)内側に釉薬を注ぐ

(1)内側に釉薬を注ぐ (2)内側の釉薬を流し出す

(2)内側の釉薬を流し出す (3)外側に釉薬を掛ける

(3)外側に釉薬を掛けるご紹介の技法には、この商品をお使いください。

下絵の具 ワンストローク

下絵の具 ワンストローク No.12石灰釉

No.12石灰釉 釉薬プラ容器

釉薬プラ容器 SN-陶芸筆セット

SN-陶芸筆セット

ワンストロークは、鮮やかな発色で、絵の具の伸びも良く、重ね塗りもできる、画期的な陶芸専用下絵の具です。

チューブから梅皿などに絞り出し、筆でよく混ぜて、馴染ませてから、素焼き作品に絵付けをしてください。

薄塗りをしたい場合は、水を少量混ぜてお使いいただけます。

ワンストロークに上掛けする透明釉薬は、No.12石灰釉をお使いください。

他の透明釉薬ですと、グリーン系の絵の具が茶色に発色することがありますが、

No.12石灰釉なら、グリーンの下絵の具の発色にも適しています。

一輪挿し、花瓶、とっくりなど、胴部が膨らみ、口が細い器を「袋物(ふくろもの)」と呼びます。

袋物は、口が広い作品は、どぼ掛け(浸し掛け)で内側にも釉掛けができますが、

口が狭い作品は、まず内側を釉掛けし、その後、外側をどぼ掛け等で釉掛けします。

口が小さい作品に、濃い目の釉薬を使用すると、釉薬で口が詰まることがありますので、

薄目に溶いた釉薬を使用するか、一度、素焼き素地に水分を含ませてから釉薬を掛けますと、薄目に掛けることができます。

また、内側の釉掛けの直後に外側の釉薬を掛けると、釉薬の乗りが悪くなることがあります。

(素焼き素地に、水分を多く含んでいると、釉薬を吸着しにくくなります)

このような場合には、最初に掛けた釉薬を乾かしてから、次の釉掛けを行うと良いです。

口が狭い作品は、漏斗などを使用して、釉掛けをすることができます。

但し、通常の釉掛けより時間がかかりますので、釉薬が分厚く掛かってしまいがちです。

その際は、前述のように、薄目に溶いた釉薬を使ったり、予め素焼き素地に水分を含ませたりします。

とっくりなど、容積のある袋物作品の場合は、漏斗が便利です。

一輪挿しのように、容積も口径も小さい作品の場合は、柔らかいプラスチック素材でできた計量カップが便利です。

計量カップに釉薬を入れ、カップの口を手で細くつぶしながら、袋物の口に釉薬を注ぐことができます。